相談者

相談者暗号技術、専門用語だらけで苦手…。

共通鍵? 公開鍵? もう何が何だか…。

参考書を開いた瞬間、心が折れそう――わかります。

大丈夫。 56歳で情報処理安全確保支援士に合格した私も、最初は同じでした。

- 共通鍵暗号

- 公開鍵暗号

- ハイブリッド暗号

カタカナばかりで違いが混乱しますよね。

でももし、

その複雑さが1本の映画のような物語でスッと理解できたら…?

本記事では、合格経験者の視点で、次をわかりやすく解説します👇

- 3つの暗号技術がつながる「なぜ?」の物語

- SSL/TLSなど身近な例で納得する仕組み

- 午前・午後に直結する学習法

合格率は20%前後。

丸暗記だけでは届きません。

読み終える頃には、

点だった知識が線でつながり、「なるほど!」の瞬間が来ます。

さあ、苦手な暗号技術を得点源に変えていきましょう。

支援士の暗号技術:共通鍵・公開鍵からハイブリッドまで

56歳合格者が語る「暗号技術の学び方」

暗号技術と聞くと、「なんだか難しそう…」と感じてしまうかもしれませんね。

参考書を開いた瞬間、専門用語の多さに心が折れそうになった経験、あなたにもありませんか?

実は、56歳で情報処理安全確保支援士の試験に挑戦した私も、最初はまったく同じでした。

でも、ある一つのコツに気づいてから、驚くほど理解がスムーズになったんです。

それは、暗号技術を「登場人物たちが活躍する一つの物語」として捉えることでした。

多くの受験生は、AES、RSA、PKIといった専門用語をただ覚えようとして挫折しがちです。

ですが、それぞれの技術が「なぜ生まれたのか」という背景のストーリーを知ることこそが、合格への一番の近道になります。

ちなみに、情報処理安全確保支援士試験の合格率は、直近の令和6年度春季試験で20.6%と、決して簡単な試験ではありません。

だからこそ、表面的な丸暗記ではない、応用力のつく本質的な理解が大切になってくるんですよ。

共通鍵暗号:「鍵をどう渡すか」が大問題

物語の最初の登場人物は、「共通鍵暗号」です。

データを暗号化する鍵と、元に戻す(復号する)鍵がまったく同じ「共通の鍵」である、というとてもシンプルな仕組みになっています。

家の鍵をイメージしてもらうと分かりやすいかもしれませんね。

家族みんなが同じ鍵を持っていれば、誰でもドアを開け閉めできます。

このシンプルさのおかげで、処理がとても速いという大きなメリットがあります。

試験にもよく出てくる代表的なアルゴリズム「AES(Advanced Encryption Standard)」も、この共通鍵暗号の一種なんですよ。

その速さから、動画のような大量のデータを暗号化する場面で今でも大活躍しています。

しかし、ここには避けて通れない、たった一つの重大な問題がありました。

それは、「どうやってその共通鍵を相手に安全に渡すか?」という「鍵配送問題」です。

大事な手紙を入れた箱の鍵を、誰でも見られる普通郵便で送るようなもの、と言えばその危険性が伝わるでしょうか。

もし、鍵を相手に送っている途中で悪い人に盗み見られてしまったら、暗号にした意味が全くなくなってしまいます。

この、あまりにも大きな悩みを解決するために、次の新しい登場人物が必要になったのです。

※あわせて読みたい

共通鍵暗号や鍵配送問題をもっと深く理解したい方は、午前試験での出題傾向も押さえておくと効果的です。

公開鍵暗号:鍵配送問題を鮮やかに解決

そこで登場するのが、前のセクションの「鍵配送問題」を鮮やかに解決してくれるヒーロー、「公開鍵暗号」です。

この方式が画期的なのは、「公開鍵」と「秘密鍵」という、役割の違う2つの鍵をペアで使う点にあります。

これは「南京錠とその鍵」の関係に例えると、とてもイメージしやすいんですよ。

まず、データの受け手は「開いた状態の南京錠(公開鍵)」を、送り手に渡します。

この南京錠は誰でも使えるように公開されているので、途中で誰に見られても全く問題ありません。

データ(手紙)を送りたい人は、その南京錠で箱をロックして相手に送ります。

すると、一度ロックされた箱は、ペアになっている「本物の鍵(秘密鍵)」を持っている、世界でたった一人の受信者しか開けることができません。

これなら、途中で鍵を盗み見られる心配がなくなりますよね。

ただ、この公開鍵暗号(代表的なアルゴリズムは「RSA」です)は、非常に大きな桁数の素因数分解といった複雑な数学的計算を元にしています。

そのため安全性が高い反面、どうしても処理に時間がかかってしまう、という弱点も抱えていました。

※あわせて読みたい

公開鍵暗号を実際の試験でどう使いこなすかは、午後問題の“選び方”がカギになります。

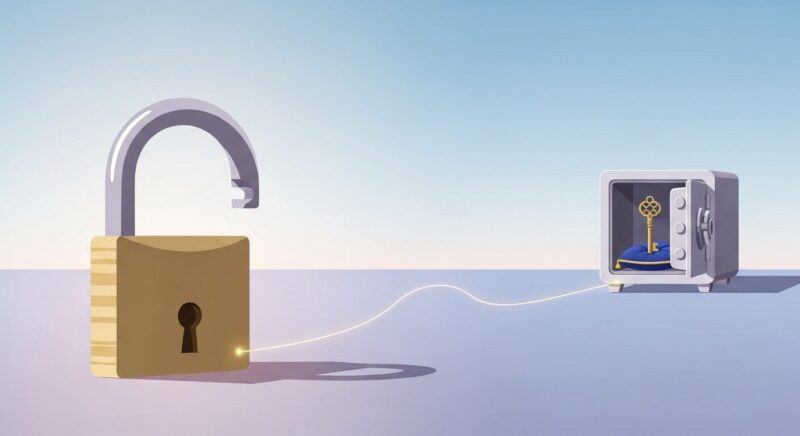

ハイブリッド暗号:”いいとこ取り”の主流技術

物語はいよいよクライマックスです。

「処理は速いけれど、鍵の受け渡しが危なっかしい共通鍵暗号」

「安全に鍵を届けられるけれど、処理が遅い公開鍵暗号」

どちらも一長一短でした。

そこで生まれたのが、両方の”いいとこ取り”をした「ハイブリッド暗号」です。

これが、現代の暗号通信の主流技術となっています。

その仕組みは、まさに「適材適所」という言葉がぴったりなんですよ。

Step1:鍵の交換は「公開鍵暗号」が担当

まず、安全性を最優先して、時間がかかっても安全な「公開鍵暗号」を使います。

これから本格的なデータ通信で使うための「共通鍵」を、安全に相手に届けるためです。

Step2:実際のデータ通信は「共通鍵暗号」が担当

お互いが安全に共通鍵を手にできたら、そこからは高速な「共通鍵暗号」にバトンタッチ。

実際のWebページの中身やメール本文といった、大量のデータをどんどんやり取りします。

最初の重要な鍵の受け渡しだけを慎重に行い、あとはスピードを重視する。

この賢い役割分担のおかげで、私たちはインターネットを「安全」かつ「快適」に利用できているんですね。

身近な例:Webサイトを守るSSL/TLS

「そんな賢い技術、どこで使われているの?」と思いますよね。

ぜひ、今お使いのブラウザのアドレスバーを見てみてください。

鍵のマークが表示され、URLが「http」ではなく「https」から始まっていませんか?

実は、その「s」と鍵マークこそ、Webサイトとの通信を暗号化する「SSL/TLS」という仕組みが動いている証拠。

そして、このSSL/TLSこそが、ハイブリッド暗号の最も代表的な実用例なんです。

裏側では、こんなやり取りが行われています。

まず、Webサイトのサーバーは、「私は本物ですよ」という身分証明書である「デジタル証明書」を提示します。

この証明書の中に、サーバーの「公開鍵」が入っているんですね。

あなたのブラウザは、その公開鍵を使って、この通信でだけ使う使い捨ての「共通鍵」を暗号化してサーバーに送ります。

あとは、その共通鍵を使って実際の通信内容(ID、パスワード、クレジットカード情報など)をすべて暗号化しているのです。

総務省が運営する「国民のための情報セキュリティサイト」でも、フィッシングサイト対策の基本として、このHTTPS化されたサイトを確認するよう、強く注意喚起しています。

このように、学んだ知識が私たちの日常をどう守っているかを知ると、学習がぐっと楽しく、そして実践的になりますよ。

支援士試験の暗号技術を得点源にする学習法

午前対策:「違い」と「理由」が鉄則

さて、ここからは具体的な試験対策のお話です。情報処理安全確保支援士の午前Ⅱ試験は、専門知識が問われるマークシート形式ですね。

ここで高得点を取るために何より大切になるのが、単なる丸暗記ではなく、それぞれの技術の「違い」と「そうなっている理由」をセットで覚えることなんです。

例えば、過去問を解いていて「共通鍵暗号は速い、公開鍵暗号は遅い」と覚えるだけでは、少し応用力が問われる問題が出ると、とたんに迷ってしまいます。

そうではなく、「共通鍵暗号はシンプルな計算だから速い。一方、公開鍵暗号は複雑な数学理論(素因数分解など)を利用するから処理に時間がかかる」というように、理由までセットで理解しておくのです。

このように理由と結びつけて覚えることで、知識が脳に定着しやすくなる「意味記憶」という心理効果が働きます。

実際に、試験の主催者であるIPAが公開している「情報処理安全確保支援士試験のシラバス」を見ても、各暗号方式の「特性を理解し、適切に利用できること」が求められています。

違いを意識した学習は、まさにIPAが求めるスキルを身につける上で、とても効果的なんですよ。

頭の中を整理するために、こんな風に簡単な表でまとめてみるのもおすすめです。

| 暗号方式 | 処理速度 | 鍵の管理 | メリット・デメリット |

|---|---|---|---|

| 共通鍵暗号 | ◎ 速い | △ 鍵の配送が大変 | 大量のデータを高速に暗号化できる |

| 公開鍵暗号 | △ 遅い | ◎ 鍵の配送が安全 | 安全に鍵の交換ができる |

| ハイブリッド暗号 | ◯ 速い | ◎ 鍵の配送が安全 | 両方の「いいとこ取り」をした方式 |

午後対策:「なぜ必要か」を説明できるか

さて、午後の記述式試験は、午前とはまったく違う頭の使い方が求められます。

ここで試されるのは、知識の量ではなく、知識を使いこなす「説明力」です。

提示されたシステム構成図や業務シナリオを読み解き、「このシステムにはどんな脅威があり、それをどの技術で、どうやって防ぐのか」を、採点者に伝わるように文章で説明しなくてはなりません。

例えば、実際の試験では「SSL/TLSの導入によって、どのような脅威が防止できるか述べよ」といった趣旨の問題がよく出題されます。

このとき、単に「通信が暗号化されるから」というキーワードだけの解答では、残念ながら点数には結びつきにくいのです。

技術の仕組み(どうやって)と、それによって防げる脅威(なぜ)を結びつけて説明することが、合格点を取るための絶対条件になります。

具体的には、「公開鍵暗号方式で安全に共通鍵を交換し、その共通鍵で通信全体を暗号化する。この仕組みにより、第三者による通信の盗聴や、内容の改ざんといった脅威を防ぐことができるため」というように、論理立てて説明する力が求められます。

この「説明のレベル感」を掴むために最も効果的なのが、IPAの公式サイトで公開されている「過去問題・解答例」に目を通すことです。

これが、採点者が求める答えの「お手本」になりますからね。

学習のコツ:3つの技術をストーリーで理解

ここまで読んでくださったあなたなら、もう暗号技術の全体像が見えてきたのではないでしょうか?

暗号技術を最も効率的に学ぶコツは、やはりここまでお話ししてきた「物語」として全体像を捉えることです。

私たちの脳は、意味のない記号の羅列(AES, RSAなど)を覚えるのは苦手ですが、登場人物や背景に感情移入できる「物語」は、驚くほど記憶に残りやすいようにできています。

この「物語効果」を、試験勉強に利用しない手はありません。

この3つの技術の関係性を、こんなキャラクターが登場する物語として頭に入れてしまいましょう。

| 登場人物 | 特徴と悩み | 物語での役割 |

|---|---|---|

| 共通鍵暗号 | 足は速いけど、大事な「カギ」を落としがち | スピード担当の主人公 |

| 公開鍵暗号 | 慎重で安全第一だけど、少し動きがスロー | 安全を届けるヒーロー |

| ハイブリッド暗号 | 二人が協力した、最強のチーム! | 物語のクライマックス |

この物語の骨格さえ理解していれば、今後AESやRSAといった難解に見える専門用語が出てきても、「ああ、これはスピード担当の主人公の話だな」「これは安全を届けるヒーローの技術のことか」と、物語の登場人物としてスッキリ整理できるようになりますよ。

コラム:私が資格を「登録しない」理由

ここで少し、コラムとして私の個人的なお話をさせてくださいね。

実は私、試験には合格したのですが、まだ「情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)」としての登録はしていないんです。

これには、私なりのちゃんとした理由があります。

試験の主催者であるIPAの公式サイト「情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)の登録・更新について」で詳しく解説されていますが、資格を維持するためには、3年間でオンライン講習や実践講習の受講が義務付けられており、合計で14万円以上の費用がかかります。

私の場合は、これまでの経験を活かしてセキュリティ教育や情報発信をすることが主な活動なので、法律で定められた「名称独占業務」(登録者しか名乗れない業務)を行う予定は今のところありません。

もちろん、登録することで得られるメリットもたくさんあります。

■ メリット(登録する場合)

- 信頼性の向上:

「情報処理安全確保支援士」を名刺や経歴に記載でき、社会的な信頼性が向上します。 - 業務範囲の拡大:

名称独占業務(情報セキュリティ監査など)を行うことができます。 - 人脈形成:

登録者限定のコミュニティやセミナーに参加できる可能性があります。

■ デメリット(登録する場合)

- コスト:

3年間で14万円以上の維持費用がかかります。 - 手間と時間:

オンライン講習や実践講習の受講義務があり、学習時間の確保が必要です。

合格というゴールが見えてきたからこそ、一度立ち止まって、ご自身のキャリアプランと、登録のメリット・デメリットを天秤にかけてみることをおすすめします。

合格の秘訣:「なぜ?」を大切にする学習法

最後に、56歳の私が、働きながらこの難関試験を突破できた一番の秘訣をお伝えさせてください。

それは、学習中に常に「なぜ?」と、まるで子供のように自分に問いかけ続けたことでした。

例えば、参考書を読んでいて、ふと立ち止まるのです。

「なぜハイブリッド暗号は、まず公開鍵暗号を使うの?」

→「安全に共通鍵を渡すためだ」

「じゃあ、なぜ最初から最後まで公開鍵暗号を使わないの?」

→「処理が遅くて実用的じゃないからだ」

このように自問自答を繰り返すことで、バラバラだった知識が点から線へ、そして面へと繋がっていく感覚を何度も味わいました。

この「なぜ?」を繰り返す学習法は、退屈な暗記作業を「知的な探求」に変えてくれます。

知的好奇心が刺激され、学習へのモチベーションを維持する上で、私にとっては本当に効果的でした。

この記事を読んで、難解に思えた暗号技術の物語とその学び方に、少しでもワクワクしていただけたなら、これ以上に嬉しいことはありません。

あなたの挑戦を、心から応援しています。

【総まとめ】支援士試験の暗号技術 これだけは押さえたい重要ポイント

セキュア女子

セキュア女子最後までお読みいただき、ありがとうございました。