ゆうま

ゆうま電話帳ナビ、便利だけど…ちょっと怖いかも?

知らない番号の相手が分かるのは助かるけれど、

「個人情報と引き換え?」「本当に安全?」と不安になること、ありますよね。

そのモヤモヤは、仕組みが見えにくいことが原因かもしれません。

例えば――

- うっかり連絡先の許可で友だち情報まで共有してない?

- 運営会社や評価は信頼できる?

- Whoscallと比べるとどっちが安全?

しろ

しろ実はこのアプリ、連絡先を同期しなくても十分使えるんです。私は家族に「最初の許可は『しない』を選んで」と教えています。

必要な時だけ手動で検索すれば、リスクは最小限に抑えられますからね。エンジニアの私が実践している、安全と便利を両立させる「ちょうどいい設定」をご紹介します。

- 電話帳ナビのリスクと見極め方

- 安全に使う初期設定と通知・権限のコツ

- やめるときのデータ削除手順

- アプリに頼りすぎない迷惑電話の根本対策

- Whoscallとの比較ポイント

電話帳ナビアプリの危険性|その不安の正体とは

- 「連絡先の許可」で友達の情報まで危険に?

- 運営会社はどこ?信頼性をチェックする方法

- その高評価、信じていい?口コミの裏を読む

- Whoscallと比較!安全性で選ぶならどっち?

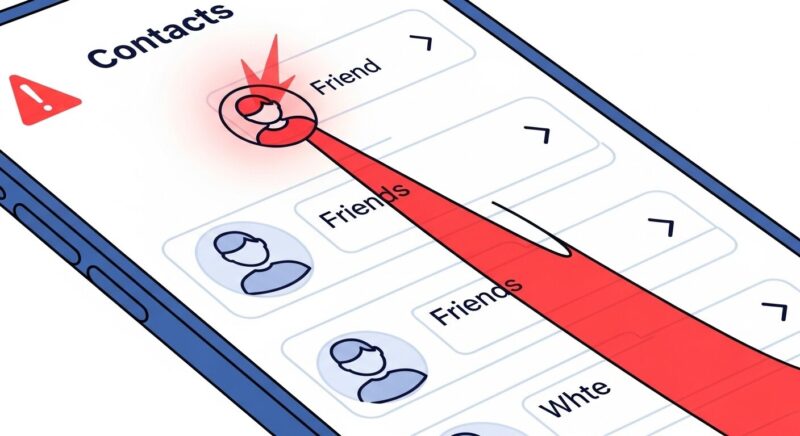

「連絡先の許可」で友達の情報まで危険に?

アプリをインストールする時、「連絡先へのアクセスを許可しますか?」という表示が出ますよね。実はこれ、安易に「許可」を押してしまうと、あなただけでなく、大切なご友人やご家族の情報まで危険にさらしてしまう可能性があるんです。

なぜなら、アプリがあなたのスマホの連絡先データを丸ごと読み取り、アプリ運営会社のサーバーに送信することができてしまうから。もちろん、多くのアプリはサービス提供に必要な範囲で情報を利用しますが、中には情報を悪用するアプリも存在します。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)も、連絡先情報を抜き取る不正なアプリについて注意を呼びかけているんですよ(出典:IPA)。

例えば、電話帳ナビのようなアプリは、多くの利用者の連絡先情報を集めることで、「この番号は〇〇会社です」といった巨大なデータベースを作り上げています。もし、この集められた情報がずさんに管理されていたり、悪意のある第三者に渡ってしまったりすると、あなたの電話帳に登録されている全員分の情報が流出してしまう、なんてことも考えられるのです。これは、自分だけの問題ではなくなってしまいますよね。

運営会社はどこ?信頼性をチェックする方法

「このアプリ、本当に信用して大丈夫?」そんな風に思うのは、とても大切なことです。アプリの安全性を判断する上で、運営会社がどんな会社なのかを知ることは欠かせません。

電話帳ナビの運営会社は、「株式会社ライドアンドコネクト」という日本の企業です(出典:公式サイト)。この会社は、医療系のシステム開発なども手掛けているようです。ただ、アプリの公式サイトやストアページを一見しただけでは、運営会社の情報が少し見つけにくいかもしれません。情報がすぐに見つからないと、なんだか不安な気持ちになってしまいますよね。

アプリを選ぶときは、運営会社の公式サイトを一度は確認してみることをお勧めします。チェックするポイントは、「会社の住所や連絡先が明記されているか」「プライバシーポリシーがきちんと公開されているか」の2点です。特に、総務省が示すガイドラインでも、アプリ提供者はプライバシーポリシーを分かりやすく示すことが望ましいとされています。信頼できる会社は、情報をきちんと公開していることが多いんですよ。

その高評価、信じていい?口コミの裏を読む

アプリストアの評価が高いと、つい安心してインストールしてしまいますよね。多くの方が「良い」と言っているのだから大丈夫だろう、という気持ちになるのは自然なことです。これは「社会的証明」といって、周りの意見に自分の判断が影響される心理が働くからなんです。

ただし、その高評価や口コミを100%鵜呑みにするのは少し待ってください。残念ながら、中には意図的に作られた「やらせレビュー」が紛れている可能性もあります。消費者庁も、こうした偽のレビューが消費者の判断を誤らせるとして、注意を促しています(出典:消費者庁)。

例えば、「最高です!」「神アプリ!」といった具体性のない短い言葉だけのレビューが不自然に多かったり、同じような文章のレビューがいくつも並んでいたりする場合は、少し注意が必要です。本当に役立ったと感じた人のレビューは、「〇〇の機能が便利だった」「こういう人におすすめ」といった、もっと具体的な内容が書かれていることが多いものです。評価の星の数だけでなく、レビューの内容をいくつか読んでみて、ご自身で判断することが大切になります。

Whoscallと比較!安全性で選ぶならどっち?

電話帳ナビの他にも、同じように迷惑電話をブロックしてくれる人気のアプリに「Whoscall」があります。どちらを使おうか迷ってしまいますよね。安全性という視点で、この2つを比べてみましょう。

一番大きな違いは、運営会社の透明性かもしれません。Whoscallを運営しているのは「Gogolook」という台湾の会社で、株式市場に上場しています(出典:公式サイト)。上場企業は、投資家に向けて会社の情報を公開する義務があるため、一般的に透明性が高いと言えます。一方、電話帳ナビの運営会社は非上場のため、公開されている情報はどうしても限られてしまいます。

もちろん、どちらのアプリも世界中で多くの人が利用しており、一定の信頼性はあります。Whoscallは全世界で1億以上ダウンロードされており、電話帳ナビも日本国内で高いシェアを誇ります。最終的には、運営会社の透明性を重視するならWhoscall、日本の企業が運営している安心感を優先するなら電話帳ナビ、というように、あなたが何を大切にするかで選ぶのが良いかもしれませんね。

電話帳ナビアプリの危険性を回避する安全設定術

- これだけは必須!情報漏洩を防ぐ初期設定

- 辞めるときの作法。個人情報を残さず削除

- アプリに頼らない!迷惑電話の根本対策

これだけは必須!情報漏洩を防ぐ初期設定

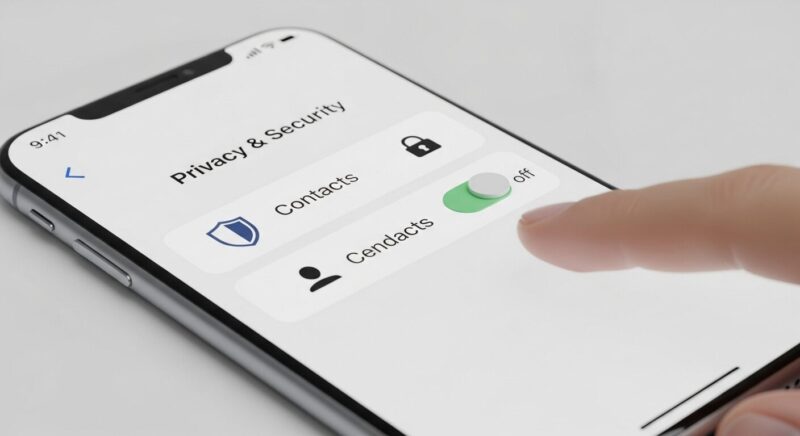

アプリをインストールした後、「面倒だから…」と初期設定のままで使っていませんか?実は、セキュリティの専門家の間では「必要最小限の権限しか与えない」のが鉄則なんです。このひと手間をかけるだけで、情報漏洩のリスクをぐっと減らすことができますよ。

一番のポイントは、アプリにむやみに「連絡先」へのアクセスを許可しないこと。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)も、連絡先情報を抜き取る不正アプリの存在を指摘し、アプリの権限設定を見直すよう注意を呼びかけています(出典:IPA「安心相談窓口だより」)。ある調査では、約4割の人がアプリの権限をほとんど確認せずに許可しているというデータもあり、無意識のうちにリスクを高めている方が少なくないのが現状です。

あわせて読みたい

アプリが求める権限やレビューの“危険サイン”をまとめてチェック【危険アプリ・詐欺アプリの5大ジャンルと4つの被害】。入れる前に“見極め”のクセをつけると、あとがグッと楽になります。

お使いのスマホで、今すぐ設定を見直してみましょう。

- iPhoneの場合: 「設定」アプリ →「プライバシーとセキュリティ」→「連絡先」

- Androidの場合: 「設定」アプリ →「アプリ」→「権限マネージャ」→「連絡先」(※機種により「権限の管理」など名称が少し違うこともあります)

この画面を開くと、どのアプリがあなたの連絡先にアクセスできるか一目でわかります。もし電話帳ナビが「許可」になっていたら、一度「許可しない」に変更してみてください。

もちろん、これにはメリットとデメリットがあります。一番のメリットは、あなたのスマホにある友人や家族の大切な連絡先情報が、アプリ運営会社のサーバーに送信されるのを防げることです。一方、デメリットとして、アプリがあなたの連絡先を認識できなくなるため、友人からの着信を迷惑電話と誤って表示してしまったり、一部の連携機能が使えなくなったりする可能性があります。

気になった番号だけをその都度アプリで手動検索する使い方であれば、「連絡先」の権限は許可しなくても問題ありません。どちらの利便性を取るか、ご自身の使い方に合わせて選ぶことが、賢いアプリとの付き合い方と言えますね。

ゆうま

ゆうまうわぁ…。面倒くさがりが完全に裏目に出てるパターンだ。もう遅いかもしれないけど、今からでも設定見直してみよう…。

辞めるときの作法。個人情報を残さず削除

使わなくなったアプリ、ホーム画面からアンインストールするだけで満足していませんか?実は、それだけではあなたの個人情報はアプリ運営会社のサーバーに残り続けてしまう可能性があるんです。

これは、お店の会員カードをハサミで切っても、お店の顧客リストからはあなたの名前が消えないのと同じ状態。もしそのリストが流出してしまったら…と考えると、少し不安になりますよね。

でも、安心してください。私たちには、法律で認められた権利があります。個人情報保護法では、事業者が保有する必要がなくなった個人データなど、一定の条件を満たした場合、私たちは事業者に対してそのデータの消去を請求できる権利が認められています(出典:個人情報保護委員会「Q&A(個人情報保護法)」)。

そこで、アプリを辞めるときの正しい「作法」を覚えておきましょう。

- アプリ内で「退会・アカウント削除」を探す

まずは、アプリを開いて「設定」や「アカウント情報」といったメニューを確認します。「アカウント削除」「退会」「サービスの解約」などの項目があれば、そこから手続きを進めるのが一番スムーズです。 - 見つからない場合は、問い合わせる

もしアプリ内に退会メニューが見当たらない場合は、アプリの「プライバシーポリシー」や「利用規約」をチェックしてみてください。通常、末尾に運営会社の連絡先(メールアドレスなど)が記載されています。そこに、アカウント情報を削除してほしい旨を連絡しましょう。 - (注意)有料プランは先に解約を

月額課金などの有料プランを利用している場合は、アカウント削除の前に必ず解約手続きを済ませておきましょう。アプリを消しただけでは、課金が続いてしまうケースがあります。

少し手間に感じるかもしれませんが、この一手間があなたの個人情報を守る「デジタル終活」のようなもの。使わなくなったサービスとの関係は、きちんと清算しておくのが安心ですね。

ゆうま

ゆうまちゃんと法律で守られてるって知って安心した〜。これからはちゃんと『退会』してからアンインストールするようにしよっと。

アプリに頼らない!迷惑電話の根本対策

迷惑電話対策アプリは心強い味方ですが、これはあくまで「かかってきた電話をどうするか」という受け身の対策です。もっと積極的に、そもそも迷惑電話がかかってきにくい環境を作り、ご自身の身を守るための「根本対策」も始めてみませんか?

実は、アプリをインストールしなくても、すぐに実践できる有効な方法がたくさんあるんです。

1. 携帯キャリアの無料サービスをフル活用する

まず、お使いのスマホのキャリア(携帯電話会社)が提供している公式のブロックサービスを使いましょう。これらは無料で利用でき、何より公式なので一番安心です。

| キャリア | サービス名 | 主な内容 |

|---|---|---|

| NTTドコモ | 迷惑電話ストップサービス | 登録した番号(最大30件)からの着信を拒否 |

| au | 迷惑電話撃退サービス | 登録した番号(最大30件)からの着信を拒否 |

| ソフトバンク | ナンバーブロック | 登録した番号(最大30件)からの着信を拒否 |

| 楽天モバイル | 着信拒否設定 | スマホ本体機能で設定。件数無制限。 |

しつこいセールスなど、特定の番号から繰り返し着信がある場合に非常に有効です。

2. 「知らない番号には出ない」を徹底する

警察庁の統計によると、2023年の特殊詐欺の認知件数は19,033件にものぼり、その手口の多くが電話から始まっています(出典:警察庁「令和5年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について」)。

そこで最もシンプルかつ強力な自衛策が、「知らない番号には出ない、かけ直さない」というルールの徹底です。一度出てしまうと、「この番号は使われている」「電話に出る人だ」と認識され、さらに多くの迷惑電話を呼び寄せる原因にもなりかねません。留守番電話機能を活用し、本当に必要な相手からの伝言を確認してから対応する習慣をつけるだけで、不要なトラブルの大半は避けられます。

あわせて読みたい

詐欺電話は“声”も巧妙化。家族で決める合言葉や留守電運用までまとめた【AI声詐欺2025最新手口と見抜き方3つ】で、受け身対策を底上げしましょう。

3. 公的機関の情報を参考にする

消費者トラブルに発展しそうな悪質な勧誘電話に困ったときは、国民生活センターの情報を確認するのも一つの手です。「独立行政法人国民生活センター」のウェブサイトでは、最新の悪質商法の手口や注意喚起が公開されています。また、万が一トラブルに巻き込まれてしまった場合は、消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話することで、最寄りの消費生活相談窓口を案内してもらえます。

アプリだけに頼らず、こうした複数の防御策を組み合わせることで、迷惑電話のストレスから解放され、より安心してスマホを使えるようになりますよ。

ゆうま

ゆうま『知らない番号には出ない』って、おばあちゃんから言われてたけど、本当に大事なことなんだなぁ。警察のデータ見ると説得力が違う…。

【総括】電話帳ナビの安全性と、今日からできる対策のすべて

- アプリに連絡先へのアクセスを許可すると友人の情報まで漏洩するリスクがある

- 運営会社は医療系も手掛ける日本の「株式会社ライドアンドコネクト」である

- 公式サイト等で運営者情報が見つけにくく、不安を招く一因となっている

- 高評価レビューには「やらせ」も含まれるため、内容の具体性を見極めるべき

- 競合アプリWhoscallは上場企業が運営しており、透明性の点ではより高い

- 情報漏洩を防ぐ鍵はインストール直後の「権限設定」にある

- 最も重要な対策は「連絡先」へのアクセスを安易に許可しないこと

- iPhone・Androidの設定画面からアプリの権限はいつでも確認・変更可能

- 連絡先アクセスを拒否しても、番号の手動検索機能は利用できる

- アプリのアンインストールだけではサーバー上の個人情報は消えない

- アカウントを完全に削除するにはアプリ内での「退会」手続きが必要

- 退会機能がない場合はプライバシーポリシー記載の連絡先に削除を依頼する

- 携帯キャリアが提供する無料の迷惑電話ブロックサービスも有効な手段である

- 最もシンプルで強力な対策は「知らない番号には出ない・かけ直さない」こと

- 悪質な勧誘には消費者ホットライン「188」への相談も視野に入れる

しろ

しろ最後までお読みいただき、ありがとうございました。