相談者

相談者NotebookLMはすごく便利だけど、会社の機密情報を読み込ませるのは、情報漏洩しないか正直ちょっと不安…

その気持ち、とてもよく分かります。 AIの進化は目覚ましいですが、大切な情報を預けるのは勇気がいりますよね。

「あなたの資料はAIの学習に使われる?」 「もし情報が漏れてしまったら…どうしよう?」

NotebookLMからの情報漏洩、その不安の正体は、実は遠い世界のハッカーではなく、もっと身近なところに潜んでいるのかもしれません。

実際、情報処理推進機構(IPA)のような公的機関の調査でも、情報漏洩の9割は「うっかり」ミスといった、私たちの身近なヒューマンエラーが原因として挙げられることが多いんです。

しかも、あまり知られていませんが、あなたが使っているアカウントによって個人/法人アカウントで違う危険度があることも、知っておくべき大切なポイントです。

でも、もう大丈夫。 この記事では、そんなあなたの不安を具体的な安心に変えるため、NotebookLMの情報漏洩を防ぎ、安全に使う知識を、一つひとつ丁寧に解説していきます。

すぐに実践できる安全に使うための必須セキュリティ設定から、見落としがちなプライバシーポリシーの重要ポイント、そしてチーム全体を守るこれだけは守りたい社内利用ルールまで。

最後まで読めば、漠然とした恐怖が具体的な自信に変わるはず。 安心してAIを相棒にするために、ぜひこの記事を役立ててくださいね。

NotebookLMからの情報漏洩、その不安の正体

あなたの資料はAIの学習に使われる?

「自分の大切な資料が、AIの学習データになってしまうのでは?」そんな風に心配になる気持ち、とてもよく分かります。でも、安心してくださいね。結論から言うと、あなたがNotebookLMにアップロードした資料やチャットの内容が、許可なくGoogleのAIモデルの学習に使われることはありません。

これは、Googleが「Gemini アプリのプライバシーに関するお知らせ」で公式に約束している方針です。NotebookLMに入力したデータは、あなたがGmailで書くメール本文や、Googleドライブに保存するファイルと同じように、プライベートな情報として扱われます。そのため、個人的な情報や会社の機密情報が、AIの性能向上のために勝手に利用される心配はないんですよ。

ただし、一つだけ知っておいてほしい注意点があります。それは、個人のGoogleアカウント(無料版)で「フィードバックを送信」機能を使った場合です。この機能を通じて送られた内容は、あくまでサービスの改善を目的として、Googleの担当者が内容を確認する可能性があります。AIの学習には使われませんが、人の目に触れる可能性がある、ということだけは、ぜひ覚えておいてくださいね。機密性の高い情報を扱っている時は、フィードバックの送信は少し慎重になるのがおすすめです。

NotebookLMの“学習に使われない”設計や、組織利用の押さえどころをもう少し広く確認したい方はこちらもどうぞ。

「学習に使われない」と聞いて一安心!でも、フィードバックを送る時はちょっとだけ意識しておくと、さらに安心して使えそうですね!

情報漏洩の9割は「うっかり」ミス

実は、情報漏洩と聞くと、映画のような高度なハッキングを想像するかもしれませんが、現実は少し違うんです。もちろん、ウイルス感染や不正アクセスは情報漏洩の大きな原因の一つです。しかし、それと同じくらい多くの割合を占めているのが、私たち自身の「うっかり」ミスなんです。

実際に、株式会社東京商工リサーチが2024年に発表した調査によると、2023年に発生した個人情報の漏えい事故のうち、原因が「誤表示・誤送信」であったものが全体の約28.5%を占めていました。これは「ウイルス感染・不正アクセス」に次いで2番目に多い原因です。

例えば、このような「うっかり」に心当たりはありませんか?

- 宛先を間違えて、違う相手にファイルをメールで送ってしまった。

- クラウドの共有設定を「リンクを知っている全員」にしたまま、機密資料を置いてしまった。

- 退職したメンバーのアカウントやアクセス権を消し忘れていた。

こういった一つ一つの小さなミスが、現代では瞬時に大きな情報漏洩事故につながる可能性があります。ツールが安全なだけでなく、私たち使う側の意識がとても大切になってくるんです。 (参考:情報セキュリティ10大脅威 2025 – 独立行政法人情報処理推進機構(IPA))

ドキッ…!共有設定のミス、私もやったことあるかも…。他人事じゃなく、自分のこととして気をつけないといけないですね。

個人/法人アカウントで違う危険度

NotebookLMを使う上で、これは本当に知っておいてほしい重要なポイントです。あなたが普段使っている個人のGoogleアカウント(末尾が@gmail.comのものなど)と、会社で契約しているGoogle Workspaceアカウントとでは、データの保護レベル、つまり「危険度」が大きく異なります。

なぜなら、Google Workspaceは企業向けの有料サービスであり、その料金には「エンタープライズ級のデータ保護」が含まれているからです。多くの有料プランにおいて、NotebookLMはGmailやGoogleドライブと同じ「コアサービス」として扱われ、より厳格なプライバシーとセキュリティが適用されます。

一番の違いは、すでにお話しした「人の目によるレビュー」の有無です。

個人のアカウントでは、フィードバック送信時にデータが人の目に触れる可能性があります。これは、「プライバシー」(AIの学習に使われないこと)は守られていても、「機密性」(許可なく人の目に触れないこと)が完全ではない状態とも言えます。

一方で、Google Workspaceアカウントの場合、データは人間のレビュアーに確認されることは一切ないと、Googleは公式に約束しています。ビジネスで機密情報を扱うなら、「会社の仕事は、会社のWorkspaceアカウントで」というルールを徹底することが、あなた自身と会社の情報を守る最も確実な方法ですよ。 (出典:ユーザーに対して NotebookLM を有効または無効にする – Google Workspace 管理者 ヘルプ)

なるほど…!同じGoogleアカウントでも、個人用と会社用でそんなに大きな違いがあったなんて知らなかったです。会社の資料は、絶対にWorkspace版で使わないとダメですね!

もし情報が漏れてしまったら…

万が一、「情報が漏れてしまったかもしれない…」という事態に直面したら、誰でも冷静ではいられなくなりますよね。ですが、そんな時こそ、落ち着いて正しい手順を踏むことが被害を最小限に抑える鍵になります。

まず、一番大切なのは、すぐに一人で抱え込まず、会社のルールに従って上司や情報セキュリティの担当部署に報告することです。 報告が遅れると、証拠の保全が難しくなったり、攻撃者がさらに活動を広げたりと、事態を悪化させる一番の原因になってしまいます。

報告後の初期対応は、主に以下の4つのステップで進められます。

- 内部報告と指揮系統の確立:

定まったルートで報告し、誰が対応の指示を出すのかを明確にします。 - 事実調査と範囲の特定:

アクセスログなどを確認し、「いつ、誰が、どの情報に、何をしたか」を調査します。 - 被害拡大の防止:

原因となったアカウントの権限停止やパスワード変更、ネットワークからの切り離しなど、さらなる被害を防ぐための応急処置を行います。 - 関係各所への報告:

漏洩した情報の内容や件数によっては、法律に基づき、個人情報保護委員会へ「速報(発生から概ね3〜5日以内)」と「確報(原則30日以内)」の2段階で報告する義務が発生します。

誤ってAIに入力してしまった“直後”のチェックリスト。履歴削除や学習オフの手順をスクショ付きでサッと確認できます。

いずれにしても、私たち従業員にできる最初の、そして最も重要なステップは「迅速で正確な報告」です。日頃から、自社の情報漏洩に関するマニュアルや報告ルートを確認しておくと、いざという時に慌てずに行動できますよ。 (出典:個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について – 個人情報保護委員会)

万が一のことを考えると、ちょっと怖くなりますね…。でも、隠すのが一番ダメなんだってよく分かりました。まず「報告」、覚えておきます!

NotebookLMの情報漏洩を防ぎ、安全に使う知識

安全に使うための必須セキュリティ設定

AIツール自体の安全性はもちろん大切ですが、それと同じくらい、入り口であるあなた自身のGoogleアカウントが守られているかが重要です。ここでは、今日からすぐに実践できる、必須のセキュリティ設定を3つご紹介しますね。

1. 2段階認証プロセスを設定する

まず絶対に行ってほしいのが、「2段階認証プロセス」の設定です。これは、パスワードに加えて、スマートフォンに届く確認コードなどで本人確認を追加する仕組み。Googleが過去に行った調査では、この設定を追加するだけで、フィッシング詐欺をはじめとする不正アクセスの大半をブロックできるとされています。まさに、お家の鍵を二重ロックにするような、絶大な効果があるんです。

なぜ“今すぐ”2段階認証が必要なのか。設定の落とし穴と見直しポイントを3つに絞って解説しています。

2. 共有権限は「必要最小限」にする

NotebookLMでノートブックを誰かと共有する際は、アクセス権限を必ず確認しましょう。相手に資料を「見せるだけ」なら「閲覧者」、一緒に「編集してほしい」なら「編集者」と、目的に合わせて必要最低限の権限だけを与えるのがセキュリティの基本です。これを「最小権限の原則」といい、意図しない書き換えや情報拡散を防ぐためにとても有効ですよ。

3. 定期的に「セキュリティ診断」を受ける

Googleが提供している「セキュリティ診断」を、月に一度など、定期的に利用する習慣をつけてみてください。クイズに答えるような感覚で、「不審なアクティビティはないか」「連携しているアプリは安全か」などを手軽にチェックし、アカウントの安全性を常に高く保つことができます。

2段階認証って、設定が面倒なイメージがあったけど、そんなに大事だったんですね!今日の夜、さっそくセキュリティ診断と一緒にやってみます!

プライバシーポリシーの重要ポイント

「プライバシーポリシー」と聞くと、難しくて長い文章が並んでいるイメージで、つい「同意する」のボタンを押してしまいがちですよね。でも、自分の情報を守るための大切なヒントが隠されているんです。全部を読まなくても大丈夫なので、最低限、以下の4つのポイントだけでも確認するクセをつけてみましょう。

1. 「何のデータが収集されるか?」

「Google が収集する情報」などの項目です。あなたが入力した内容はもちろん、使用しているデバイスの種類やアクセスした日時なども含まれることがあります。自分のデジタル上の足跡がどこまで記録されるのかを把握する第一歩になります。

2. 「何のためにデータが使われるか?」

「Google がデータを収集する理由」といった項目を探しましょう。サービスの改善や維持のためか、それとも広告の表示のためか。NotebookLMのように「AIの学習には利用しない」と個別に約束されている場合もあるので、その確認をするとより安心できます。

3. 「誰かとデータが共有されるか?」

「Google が収集した情報の共有」などの項目です。基本的には本人の同意なく共有されることはありませんが、「法的リクエストに応じて」など、例外的なケースが記載されています。

4. 「あなたにどんな権利があるか?」

「お客様のプライバシー管理」といった項目も重要です。自分に関する情報の開示や訂正、削除をリクエストする権利がユーザーにはあります。

これを理解しておくだけで、ツールを「ただ使う」だけの立場から、「納得して賢く使う」という立場に変わることができます。

(出典:Google プライバシー ポリシー)

プライバシーポリシーって、読むのを諦めてました…。でも、見るべきポイントが分かれば、自分に関わる大事な部分だけチェックできそう!今度から試してみます。

これだけは守りたい社内利用ルール

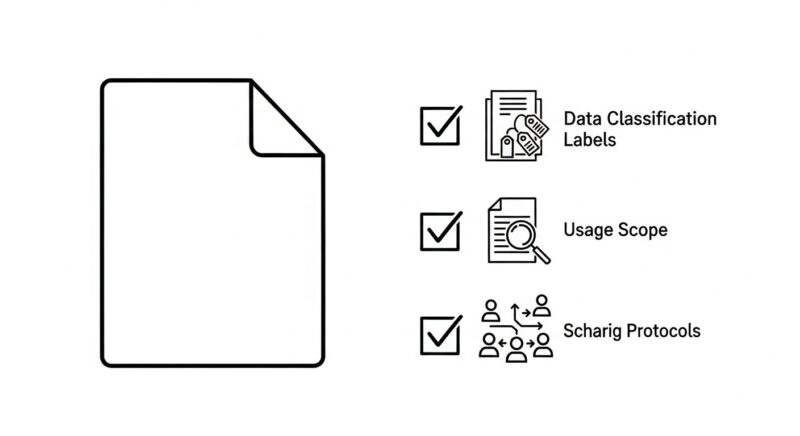

便利なツールほど、自分だけの判断で使うのではなく、チームや組織全体でルールを決めておくことが、結果的にみんなをリスクから守ることにつながります。 もし、まだ社内に明確なルールがない場合は、安全活用の第一歩として、以下の3つのルール作りを提案してみてはいかがでしょうか。

1. 情報に「ラベル」を付けてレベル分けする

まずは、扱う情報に「公開OK」「社内限定」「部外秘」といったラベルを付けるルールです。「もし明日、新聞の一面に載ったら問題になるか?」と考えて、「なる」と答えるものが「部外秘」です。そして、「部外秘にあたる個人情報や取引先の機密情報は、NotebookLMにはアップロードしない」というルールを徹底します。

2. 「何に使って良いか」利用範囲を明確にする

次に、ツールの使いみちを具体的に決めるルールです。例えば、「OKな使い方:公開Webページの要約、アイデア出しの壁打ち」「NGな使い方:顧客リストの分析、議事録の保管」のように、具体的なOK/NGリストを作成すると、誰が見ても判断に迷わなくなります。

3. 「誰と、いつまで共有するか」共有ルールを徹底する

最後に、情報の共有に関するルールです。「共有相手は社内メンバーのみに限定する」「プロジェクトが終了したら1週間以内に共有を解除する」といった明確な基準を設けます。Google Workspaceの管理者であれば、組織外のユーザーとの共有を禁止する設定も可能なので、技術的な制限と組み合わせるとさらに安全になりますよ。 (出典:サイバーセキュリティ経営ガイドライン – 経済産業省)

うちの会社、AIツールの利用ルールってまだ無かったかも…。今度、上司に「こういうルールを作りませんか?」って相談してみようかな。みんなで安心して使いたいですもんね!

安心してAIを相棒にするために

ここまで、NotebookLMに潜むリスクから、具体的な対策、そして守るべきルールについてお話ししてきました。もしかしたら、「やっぱりAIは少し怖いな」と感じた方もいるかもしれませんね。

でも、一番お伝えしたいのは、AIは恐れる対象ではなく、正しく理解し、賢く付き合う「相棒」だということです。

これからの時代、「怖いから使わない」という選択は、便利な未来から自分を遠ざけてしまうかもしれません。一方で、ルールを知らずに使うのはあまりにも無防備です。ちょうど私たちが自動車を運転するために交通ルールを学ぶように、AIというパワフルなツールを乗りこなすためにも、データのルールを学ぶことが不可欠なのです。

今回ご紹介したセキュリティ設定や社内ルール作りは、AIという新しい時代の高速道路を安全に走るための、いわば免許証のようなもの。これからは、漠然とした不安を感じる代わりに、「自分は安全な使い方を知っている」という自信を持って、AIとの付き合いを深めていってください。

もうAIに怯える必要はありません。あなたがAIを最高の相棒にして、仕事や学習の可能性をどこまでも広げていく番です。

そっか、「怖いから使わない」んじゃなくて、「ルールを知って賢く使う」ことが大事なんですね。なんだかAIと仲良くなれそうな気がしてきました!まずはチームのメンバーにもこの記事を共有してみます!

総括:NotebookLMの情報漏洩|不安を「安心」に変えるための要点まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございました。