相談者

相談者「クラウドを導入すれば、業務がもっとスムーズになるはずなのに…」

「何度も予算要求の資料を作っているけど、なかなか承認されない…」

そんな風に、歯がゆい思いをされていませんか?

便利なはずのクラウド導入が、なぜか自治体ではなかなか前に進まない。

何度も作り直す予算要求書に、心が折れそうになることもありますよね。

- 外部のSEが驚愕する、独特なLGWAN環境の「常識」

- 新しい提案を阻む「前例がない」という最強の壁

- クラウドサービスと相性の悪い「単年度会計」の文化

こうした「謎ルール」の背景には、実は社会インフラを支える責任と歴史的経緯といった、深い理由が隠されています。

この記事では、単に「ルールがおかしい」と指摘するのではなく、

「なぜそうなっているのか?」という謎の背景を解き明かし、

その上で「どうすれば予算を通せるのか?」という具体的な実践術を、官庁職員で現役派遣SEの私が、内部と外部“両方”の視点から徹底解説します。

自治体のクラウド導入と予算、その謎と背景

SEが驚愕したLGWAN環境の「常識」

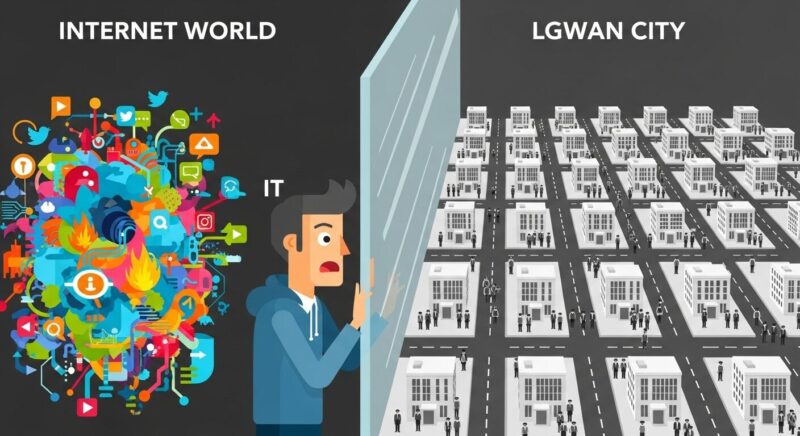

民間企業から初めて自治体のお仕事に関わったSEが、まず最初にカルチャーショックを受けるのが、LGWAN(Local Government Wide Area Network)、すなわち「総合行政ネットワーク」という特別な環境です。

かくいう私も、最初は戸惑いの連続でした。

LGWANは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運営する、全国の自治体を相互に接続する行政専用のネットワークです。

住民の皆様の大切な個人情報や機微な情報を守るため、インターネットの世界からは物理的・論理的に分離されています。

いわば「電子的なお城の石垣」のような役割を果たしているのですね。

このためセキュリティは非常に強固なのですが、裏を返せば、民間のオフィスでは当たり前のスピード感やツールの活用が、ここでは「非常識」になってしまう、という大きなギャップが生まれるのです。

例えば、開発業務で必要な最新の技術情報を調べたり、オープンソースのドキュメントを確認したりしたいと思っても、インターネットに接続できる端末は特定の場所にしかなく、利用には事前申請が必要なケースも珍しくありません。

もちろん、便利なフリーソフトを自由にインストールすることはできず、情報漏えい対策としてUSBメモリの使用も原則禁止です。

このように、外部とのデータのやり取りが厳しく制限されている背景には、総務省が定める「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に示されている「三層の対策」という考え方があります。

これが、これからお話しする様々な「謎ルール」が生まれる、大きな土台となっているのですね。

あわせて読みたい

LGWANと“三層分離”が現場にもたらす“具体的な不都合”を、もう少し実例ベースで整理してみましょう。

「前例がない」壁とセキュリティルール

新しいチャットツールや便利なクラウドサービスを「業務効率が格段に上がりますよ」とご提案しても、「前例がないので…」という一言で、議論が止まってしまう。。。

この「前例踏襲」の文化は、自治体で変革を進める上での最も高い壁の一つかもしれません。

これは、未知の変化を避けて現状を維持しようとする「現状維持バイアス」という心理が、特に働きやすい環境だから、とも言えるでしょう。

もちろん、これには明確な理由があります。

「失敗が許されない」という強いプレッシャーと、「時代に合わせて変わらなければ」という要請の板挟み。

万が一、新しいシステムを導入して情報漏えいなどの事故が起きた場合、住民の皆さんへの説明責任が厳しく問われますから、慎重になるのは当然のことなのです。

とはいえ、国全体ではデジタル化が急速に進み、「前例がない」ことへの挑戦が求められています。

象徴的なのは、デジタル庁の主導で進められた押印の見直しです。

2020年からの取り組みで、行政手続き約1万5000種類のうち99%以上で押印が廃止されるなど、大きな変化が実際に起きています。

また、厳格なセキュリティルールも、時に業務効率を阻む壁となります。

例えば、メールの添付ファイルをパスワード付きZipファイルで送り、パスワードを別送する、通称「PPAP」。

これは「無害化通信」の一環として広く行われてきましたが、セキュリティ上の有効性に疑問が呈され、2020年には当時の担当大臣が内閣府・内閣官房での廃止を明言しました。

このように、かつての「常識」も見直され始めています。

こうした国の動きを追い風にしながら、庁内のルールとどう向き合っていくか。

多くの職員の方が、日々頭を悩ませているのではないでしょうか。

クラウドを敬遠?単年度会計と予算文化

「クラウドは便利そうだけど、うちの財政課はなかなか首を縦に振ってくれなくて…」

そんな声も、本当に多くの現場で耳にします。

これは技術的な課題というより、自治体特有の「単年度会計」という予算制度が、月額課金(サブスクリプション)のクラウドサービスと相性が良くない、という根深い問題なのです。

地方自治体の会計は、地方自治法第二百八条で定められた「会計年度独立の原則」に基づいています。

原則として、その年度の予算はその年度内に使い切らなければなりません。

問題の核心は、従来の予算がサーバー購入のような「資産的経費(CAPEX)」を前提に組まれているのに対し、クラウドは「消費的経費(OPEX)」である点にあります。

形に残るモノを買う予算は取りやすいけれど、形に残らないサービス利用料を継続的に払う予算は取りにくい。

これが、多くの自治体が直面するジレンマです。

このため、一度購入すれば組織の「資産」として計上できる、買い切りのソフトウェア(オンプレミス)の方が、いまだに予算要求しやすい文化が根強く残っているのです。

もちろん、複数年度契約を結ぶための「長期継続契約」という制度(地方自治法第二百三十四条の三)も存在します。

しかし、この制度を利用するには条例で定める必要があったり、手続きが煩雑だったりするため、クラウドの持つ「小さく始めて、柔軟に拡張・縮小できる」という最大のメリットを活かしきれないのが現状です。

社会インフラを支える責任と歴史的経緯

これまでお話ししてきた厳しいルールや文化は、決して誰かが意地悪で決めたわけでも、変化を嫌っているからだけでもないのです。

その根底には、「住民の暮らしを支える社会インフラを、絶対に止めてはならない」という職員の方々の強い責任感と、過去の大きな失敗から得た教訓があります。

自治体のシステムは、私たちの生活に密接に関わる非常に重要なもので、ひとたび停止したり、情報が漏えいしたりすれば、その影響は計り知れません。

その意識を決定的に変えたのが、2015年に発生した日本年金機構における情報漏えい事案でした。

この事件では、標的型メール攻撃により、約125万件もの個人情報が流出してしまいました。

この深刻な事態を受け、総務省は全国の自治体に対し、情報セキュリティ対策の抜本的強化を要請します。

そこで打ち出されたのが、現在に至る自治体セキュリティの根幹をなす「三層の対策」(新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化に向けて)です。

これは、ネットワークを以下の3つの領域に完全に分離し、情報の持ち出しなどを厳しく制限する考え方です。

- マイナンバー利用事務系

- LGWAN接続系

- インターネット接続系

今の厳格なルールは、過去の大きな失敗から学んだ、住民を守るための『鎧(よろい)』なのです。

何よりもまず「安全・安心」が優先されるのは、重要インフラを預かる組織としての当然の使命なのですね。

この背景を理解し、尊重することが、円滑なコミュニケーションと、建設的な議論への第一歩になると私は考えています。

自治体のクラウド導入予算を通すための実践術

謎ルールの裏を理解し協働関係を築く

「どうしてこんな非効率なルールが…」と疑問に感じたとき、それをそのまま口に出す前に、一度立ち止まってみませんか。

一方的に「こう変えるべきです」と指摘するのではなく、まずは「このルールが生まれた背景や、守りたいものを教えていただけますか?」と、謙虚に教えを請う姿勢から始めるのです。

前述の通り、多くのルールは過去の経験から生まれた「住民を守る鎧」です。

その気持ちに寄り添い、共感を示すことが、信頼関係を築くための何より大切な第一歩になります。

これは相手の言葉や姿勢を真似ることで親近感を生む「ミラーリング」という心理効果にも通じます。

相手の立場を尊重する姿勢が、頑なな心を開くカギとなるのですね。

具体的なアクションとして有効なのが、総務省の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を共通言語にすることです。

これを一緒に読み解きながら、「このガイドラインの原則は守りつつ、例外規定や新しい技術を使えば、もっと安全で便利な方法も考えられますよ」と、代替案を提示するのです。

私たちは、ルールを破る『敵』ではなく、ルールを守りながら目的を達成する方法を一緒に探す『味方』なんです。

このように、単なる「業者」ではなく、リスクも課題も共有して一緒に悩む「パートナー」としての姿勢を示すことで、分厚い壁も少しずつ溶かしていくことができるはずです。

クラウド導入のハードルを下げる伝え方

クラウド導入をご提案する際、つい私たちは専門用語で技術の優位性を語ってしまいがちです。

でも、少しだけ伝え方の視点を変えてみませんか。

決裁者の方々の心を動かすのに最も大切なのは、技術の仕様ではなく、その技術がもたらす『価値』と『未来』を語ることです。

技術の話を、住民や職員の皆さんにとっての「嬉しい変化」の物語に翻訳してあげるのです。

| 私たちがつい語りがちな「技術の話」 | 翻訳したい「価値(未来)の話」 |

|---|---|

| 「サーバーの稼働率は99.99%です」 | →「大規模な災害時もシステムが止まらず、住民サービスを継続できるので安心です」 |

| 「アクセスに応じて自動で拡張します」 | →「確定申告の時期など、窓口が混み合う繁忙期も住民の方をお待たせしません」 |

| 「データは自動でバックアップされます」 | →「万が一の時も、職員さんが夜通しで復旧作業をする必要がなくなります」 |

このように、「誰の、どんな課題が解決されるのか」を具体的に示すことが重要です。

そして、その提案を後押ししてくれる最も心強い材料が、国が推進する「ガバメントクラウド」の存在です。

先行事業ではコストが増加した事例も報告されるなど課題も見えましたが、国はそれらを踏まえ、2025年6月に「運用経費等の3割削減に向けた環境整備」を盛り込んだ総合対策を発表しました。

つまり、「国もコスト削減を最重要課題と捉え、3割削減という明確な目標を掲げて本気で取り組んでいるんです」と、国の強い意志を背景に語ることができるのです。

これは、権威のある方針を示すことで安心感を与える「権威への服従原理」も働き、「前例がない」ことへの不安を和らげる大きな力になりますよ。

予算獲得を成功に導く根回しと資料作り

どんなに素晴らしい提案も、予算がつかなければ「絵に描いた餅」で終わってしまいます。

予算獲得を成功させるためには、正式な会議の場に出す前の丁寧な準備、つまり「根回し」が何よりも重要です。

いきなり関係者全員を集めて説明するのではなく、まずはキーパーソンとなる情報システム部門、そして予算を握る財政部門の方に、個別に相談を持ちかけましょう。

雑談の中から少しずつ課題意識を共有し、何度も顔を合わせることで親近感を育むのです。

これは、接触回数が増えるほど好意が高まる「ザイオンス効果」を狙った、とても有効なアプローチですよ。

そして、決裁者の心を動かす提案資料には、明確な「型」があります。

技術仕様の羅列ではなく、読んだ人が「これはやるべきだ」と感じるストーリーを組み立てるのです。

大切なのは、単なる『コスト』ではなく、未来への『投資』であることを明確に示すことです。

| 提案資料の構成 | 伝えるべきこと |

|---|---|

| 1. 現状の課題(Before) | なぜ「今」変える必要があるのか?(例:サーバー保守切れ、職員の長時間残業) |

| 2. 解決策と目的(Plan) | クラウド導入で「何を」「どう」解決するのか? |

| 3. 導入後の未来(After) | 誰がどうハッピーになるのか?(例:職員の業務〇〇時間削減、住民サービス向上) |

| 4. 費用対効果(ROI) | 投資額に対し、どれだけの効果が見込めるか?(金額換算で示すのが理想) |

| 5. リスクと対策(Risk) | 想定されるリスクと、それに対する具体的な対策は何か? |

特に5番目の「リスクと対策」を正直に記載することで、「しっかり考えてくれているな」という信頼感が格段に増します。

全国の自治体では、すでに多くのDX成功事例が生まれています。総務省のポータルサイトなどで他の自治体の事例を参考にし、「〇〇市でも同じ課題をこう解決しています」と具体例を示すのも、非常に効果的です。

あわせて読みたい

“費用対効果をどう示すか?”の具体像は、下記の比較・試算例が参考になります。

外部の視点を活かし未来を共に創る特定商取引法に基づく表記

私たちのような外部から来たSEは、自治体の皆さんにとって変化を強制する「黒船」ではなく、組織をより良くするための「触媒」のような存在になれると、私は信じています。

長年かけて最適化されてきた業務プロセスも、私たちのような「よそ者」の目から見ると、思いもよらない改善のヒントが隠れていることがあります。

民間企業の成功事例や日進月歩の技術トレンドといった「外の風」を、皆さんが日々直面している課題と結びつけてご提案できるのが、私たちの最大の強みです。

大切なのは、決して対立するのではなく、お互いの専門性を尊重し合うこと。

「皆さんが『業務のプロ』なら、私たちは『技術のプロ』。二つの知見を掛け合わせることで、初めて最高の解決策が生まれるのです」

このような外部人材の活用は、国も積極的に後押ししています。

例えば、総務省の「地域情報化アドバイザー制度」は、ICTの専門家を自治体に派遣し、DX推進を支援するものです。

外部の視点と、内部で働く皆さんの知見。

この二つが足し算ではなく「掛け算」になることで、自分たちの街が誇れる、これからの時代に合った新しい行政の未来を、きっと一緒に創り上げていけるはずです。

【まとめ】派遣SEが伝えたい!自治体クラウド導入と予算獲得のポイント

セキュア女子

セキュア女子最後までお読みいただき、ありがとうございました。